उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा से लोग अभी उबर भी नहीं पाए थे कि चमोली जिले में बादल फटने और त्वरित बाढ़ ने नई तबाही ला दी। लाखों टन मलबे में दबे दर्जनों लोगों की तलाश जारी है, वहीं स्यानाचट्टी में बरसाती नाले के मलबे से यमुना नदी में झील बनने से जनजीवन पर नया खतरा मंडराने लगा है। यह घटनाएँ हिमालयी क्षेत्रों की नाजुक पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की गंभीर याद दिलाती हैं।

हिमालय का भूगर्भीय संदर्भ

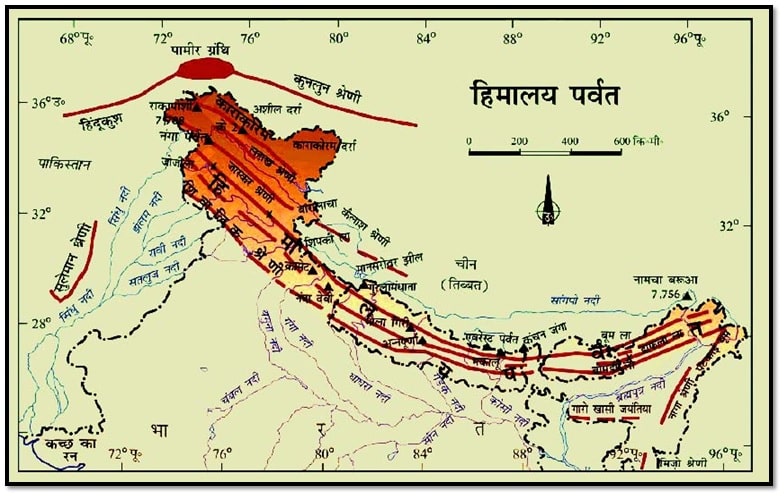

हिमालय पृथ्वी की सबसे युवा और भूगर्भीय रूप से सक्रिय पर्वत श्रृंखला है। लगातार हो रही टेक्टोनिक गतिविधियों और खड़ी ढलानों के कारण यह क्षेत्र भूस्खलन, त्वरित बाढ़ और बादल फटने जैसी आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। ग्लेशियरों और हिमनद झीलों की अधिकता भी जोखिम को बढ़ाती है। यही कारण है कि मानसून के दौरान जब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी से भरे क्यूम्यलोनिंबस बादल यहाँ टकराते हैं, तो वे अल्प समय में भारी वर्षा कर देते हैं।

हाल की घटनाएँ और सबक

2013 की केदारनाथ आपदा को कोई भूल नहीं सकता, जब मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों में बाढ़ से करीब 6,000 लोग मारे गए और हजारों लापता हो गए। इसी कड़ी में 2021 में चमोली के रैणी गांव में हिमनद झील टूटने से आई बाढ़ ने दो जलविद्युत परियोजनाओं को नष्ट कर दिया। फरवरी 2025 में जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में मचैल माता यात्रा मार्ग पर बादल फटने से चसोती गांव उजड़ गया, जिसमें कम से कम 60 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग लापता हो गए।

अब अगस्त 2025 की उत्तरकाशी आपदा भी उसी श्रृंखला का हिस्सा है। ISRO की सैटेलाइट छवियों के मुताबिक, धराली में बादल फटने से न केवल घर और दुकानें मलबे में समा गईं, बल्कि नदी का प्रवाह भी बदल गया। करीब 20 हेक्टेयर में मलबा भर जाने से स्थानीय पारिस्थितिकी पर दीर्घकालिक असर पड़ने की आशंका है।

जलवायु परिवर्तन की भूमिका

वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन इन आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता को बढ़ा रहा है। पिछले सौ साल में वैश्विक तापमान में 0.75 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। इसका सीधा असर हिमालयी ग्लेशियरों पर पड़ रहा है, जो तेजी से पिघल रहे हैं। हिमनद झीलें बड़ी संख्या में बन रही हैं और इनके टूटने से विनाशकारी ‘ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स’ (GLOF) का खतरा बढ़ रहा है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के आंकड़े बताते हैं कि जम्मू-कश्मीर में बादल फटने की घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं—2020 में 7, 2021 में 11, 2022 में 14, 2023 में 16, और 2024 में 15 घटनाएँ दर्ज की गईं। 2025 में अब तक 12 मामले हो चुके हैं। उत्तराखंड में भी पिछले आठ वर्षों में 67 बड़ी घटनाओं ने जनजीवन अस्त-व्यस्त किया है।

सामाजिक-आर्थिक असर

इन आपदाओं का सबसे बड़ा असर स्थानीय आबादी पर होता है। लोग घर, जमीन, और रोज़गार खो देते हैं। पर्यटन और तीर्थाटन पर भी गहरा असर पड़ता है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होता है। कृषि भूमि बर्बाद होती है और सड़क, पुल जैसी बुनियादी ढाँचे की तबाही से राहत और बचाव कार्य और भी कठिन हो जाते हैं।

समाधान की दिशा

इन घटनाओं से सबक लेते हुए दीर्घकालिक समाधान की ओर बढ़ना जरूरी है।

पूर्व चेतावनी प्रणाली: मौसम विभाग और ISRO की मदद से सटीक और त्वरित चेतावनी प्रणाली विकसित करनी होगी, ताकि प्रभावित क्षेत्रों को पहले से अलर्ट किया जा सके।

हिमनद झीलों की निगरानी: रिमोट सेंसिंग तकनीक से उन झीलों की लगातार निगरानी होनी चाहिए, जिनमें GLOF का खतरा है।

सस्टेनेबल डेवलपमेंट: बेतहाशा निर्माण कार्य, विशेषकर सड़क और जलविद्युत परियोजनाएँ, नियंत्रित ढंग से और वैज्ञानिक मानकों के अनुसार होने चाहिए।

स्थानीय भागीदारी: आपदा प्रबंधन योजनाओं में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। परंपरागत ज्ञान को भी आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ना जरूरी है।

जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक सहयोग: हिमालय केवल भारत का नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का जलस्त्रोत है। यहाँ हो रहे बदलाव करोड़ों लोगों की जल सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और ठोस जलवायु नीतियाँ अनिवार्य हैं।

निष्कर्ष

हिमालयी क्षेत्र की भौगोलिक संवेदनशीलता और जलवायु परिवर्तन मिलकर आपदा जोखिम को कई गुना बढ़ा रहे हैं। उत्तरकाशी और चमोली जैसी घटनाएँ केवल स्थानीय त्रासदी नहीं हैं, बल्कि इस बात का संकेत हैं कि आने वाले वर्षों में खतरे और बढ़ सकते हैं। आपदाओं को पूरी तरह रोक पाना शायद संभव न हो, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पारदर्शी शासन और सामुदायिक सहयोग से उनके प्रभाव को कम जरूर किया जा सकता है।

हिमालय को बचाना केवल पर्वतीय राज्यों की नहीं, बल्कि पूरे देश की जिम्मेदारी है। यदि अभी कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाली पीढ़ियाँ और भी भयावह आपदाओं का सामना करेंगी।